di Nicola Calzaretta

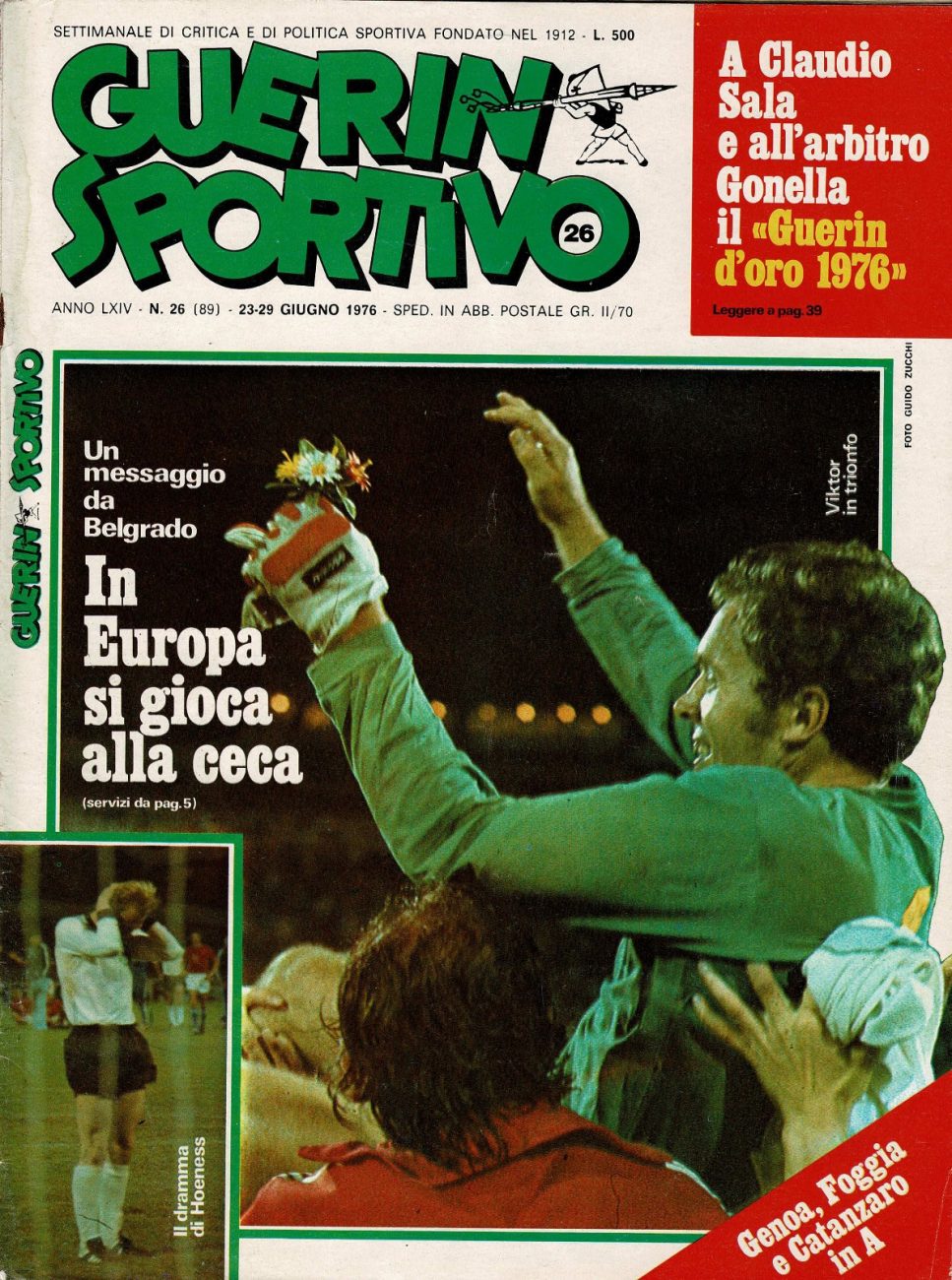

Quello che non ti aspetti. Perché parlando di portieri magici sui tiri liberi dagli undici metri, pensi di aprire il pezzo con Ivo Viktor (1942), portiere della Cecoslovacchia campione d’Europa nel 1976 ai calci di rigore, e invece no. I ricordi talvolta sono ingannevoli. E non basta nemmeno la copertina che gli regalò il Guerin Sportivo, il numero 26. Lui portato in trionfo, le mani guantate a proteggere un mazzolino di fiori variopinto, ma pensa te. E invece bastano due click, e la verità storica torna a galla. E un po’ ti rode. Viktor, uno degli accertati eroi di quella vittoriosa campagna in terra jugoslava, la sera del 20 giugno 1976, contro la Germania Ovest campione del mondo, nella prima volta nella storia della competizione in cui il trofeo è stato conquistato ai rigori, premiato come migliore portiere di tutto l’Europeo, insomma lui dei quattro tiri partiti dal dischetto tedesco, non ne parò nessuno. Neppure quello di Uli Hoeness che centrò uno spettatore della curva del mitico Marakana di Belgrado e apparecchiò la tavola per la successiva esecuzione visionaria di Panenka, suo il protoscavetto che tanto ha fatto scrivere e sognare. Ivo Viktor, quindi, maglia verde e numero uno giallo rimane qui nel limbo, come doverosa citazione. Lo mettiamo insieme a Gigi Buffon, abilissimo ipnotizzatore di rigoristi di varia tacca e valore, che non respinse, però, nessun tiro nella notte di Berlino, 9 luglio 2006, contro la Francia, in palio la Coppa del Mondo. Fece tutto da solo il compagno bianconero e avversario di serata David Trezeguet il quale, ben conoscendo i poteri di SuperGigi, preferì centrare la traversa.

Con tale premessa, il nostro cammino stavolta intende dare una luce particolare ad alcune storie minime di pararigori nostrani e, per giusto contrappasso, ad altrettante di portieri rigoristi, tanto è ricca di variegati aneddoti e gustose curiosità la storia del nostro pallone tricolore.

La prima figurina che compare sul nostro personale album di piccoli eroi è quella del sardo Renato Copparoni. Sul finire degli anni Ottanta il suo nome finì dritto nelle scatole di un famoso gioco da tavolo che si chiamava Trivial Pursuit. Un quiz, con tanto di tabellone, dadi, un segnapunti rotondo da riempire con 6 spicchietti di plastica variopinti, un colore per materia. Domande e risposte erano scritte su una serie di cartoncini che a turno venivano letti dai giocatori. Ma andiamo con ordine.

Copparoni, classe 1952, a vent’anni esordisce in Serie A con il Cagliari. Il titolare è Ricky Albertosi, il portiere dello storico scudetto e ancora nel giro della Nazionale (e che, visto che siamo in tema, parò un rigore decisivo ad Alessandro Altobelli nel derby della Madunina del 18 marzo 1979, prodezza che gli valse l’affettuoso appellativo di “vecchiaccio” da parte di Enrico Ameri nella radiocronaca a Tutto il calcio minuto per minuto). Albertosi si diceva. Praticamente inamovibile. In panchina inizialmente c’è Reginato, poi sempre più stabilmente il giovane Copparoni di San Gavino che manifesta tutto il suo potenziale. Le premesse ci sono perché raccolga, prima o poi, l’eredità di Albertosi che nel 1974 si trasferisce al Milan. Sull’isola arriva Villiam Vecchi con la prospettiva di indossare la maglia numero 1. Copparoni può aspettare ancora un po’ con i suoi 22 anni. L’anno successivo Vecchi, però, si infortuna seriamente. Per lui la stagione è finita. Renato ha via libera, anche se viene acquistato in tutta fretta il lungo Sergio Buso dal Bologna. Copparoni gioca quasi tutto il campionato che si conclude con l’ultimo posto per il Cagliari che scende in Serie B. Nelle successive due stagioni tra i cadetti, Copparoni gioca oltre 40 partite. Ma alle spalle scalpita Roberto Corti che gli ruba il posto. 1978, è appena finito il Mondiale in Argentina. Renato va al Torino, a fare il vice del giovane Giuliano Terraneo, che a sua volta ha spodestato Luciano Castellini. Trascorre 10 anni in granata raccogliendo manciate di minuti, con l’unica eccezione per il campionato 85-86 quando, a causa di un infortunio del titolare Silvano Martina, riesce a giocare per 21 volte. Termina la carriera, con tanto di baffo e di laurea, al Verona, sempre come dodicesimo nel 1988. Il suo nome entra nella storia del calcio perché è il primo portiere in Italia che riesce a parare un rigore a Diego Armando Maradona, niente di meno: 3 marzo 1986, al San Paolo è di scena la sfida tra Napoli e Torino. Copparoni gioca con il numero uno, Martina è ai box. I padroni di casa al trentesimo della ripresa sono già sul 3-1, quando l’arbitro Magni fischia un rigore a loro favore. Sul dischetto va lui, il “Pibe de Oro” che non ha ancora segnato, ma ha mandato in rete il compagno Caffarelli con una rabona, tanto per gradire. Solita breve rincorsa obliqua per Dieguito, pochi passi prima di accarezzare il pallone col suo sinistro fatato. Copparoni lo scruta. Impone alle sue gambe di rimanere ferme. Giusto un saltello in avanti, questo è l’unico movimento che si concede (il regolamento non lo prevede, ma la tolleranza in quegli anni abbonda). È la solita guerra di nervi, con il solito minimo vantaggio psicologico per il portiere che ha molto meno da perdere rispetto al rigorista. Maradona tira, Copparoni, piccolo saltello in avanti, si tuffa rapido sulla sua destra e respinge il rasoterra. Lo stadio ammutolisce, i compagni gli fanno festa. Poi a fine partita gli arrivano pur i complimenti di Diego: “Bravo Galparoli”, gli dice, storpiandogli involontariamente il cognome. Che invece è corretto in uno dei cartoncini del Trivial Pursuit che gli regalano la vera gloria. Domanda: “Qual è il nome del portiere che parò il primo rigore a Maradona in Italia?”. Risposta: “Renato Copparoni”.

Passano poco più di quattro anni e la storia dei pararigori si arricchisce di un altro capitolo da ricordare. Il protagonista è Franco Tancredi (1952), portiere della Roma, squadra che lo ha ingaggiato nel 1977. Quando arriva nella Città Eterna, Tancredi alle spalle ha già 2 campionati in C con il Giulianova disputati all’età di 20 anni e due stagioni di panchine al Milan ad imparare da Albertosi e Pizzaballa. 1976-77: lo chiama il Rimini, in B. Disputa 28 partite e l’anno successivo eccolo a Roma. Il primo campionato, ’77-78, non lo vede mai protagonista. L’esordio avviene solo la stagione successiva. Entra al 46’ in sostituzione di Paolo Conti in Roma-Verona 2-0, il 28 gennaio 1979: 1979-80: alla guida della Roma torna il barone Nils Liedholm, dopo aver conquistato la stella con il Milan. All’inizio del campionato le gerarchie interne non mutano. Maglia numero uno a Paolo Conti che, tra l’altro, da un paio di anni è il vice di Zoff in Nazionale e che in quel ruolo ha preso parte alla spedizione in Argentina nel 1978. Tancredi scalpita, però. Durante gli allenamenti Liedholm è molto colpito da questo giovane che, seppur non altissimo (un metro e settantotto, riccioli compresi), ha grandi doti atletiche e una incredibile potenza. Alla quarta giornata, dopo che Conti, beccato dai tifosi, reagisce battendo ironicamente le mani, il Barone getta nella mischia Franco Tancredi. Sarà la rivelazione del campionato iniziando a costruirsi la fama, giustificata, di para-rigori. E Conti? Alla fine di quel torneo perde, non solo la maglia numero uno alla Roma, ma esce anche dal giro della Nazionale. Si ricostruirà una verginità scendendo di categorie per poi risalire a metà anni Ottanta. Tancredi, invece, rimane alla Roma per 10 campionati. È lui il numero uno dello scudetto del 1983. C’è lui, come ultimo uomo, a ribattere i tiri dagli undici metri del Liverpool nella maledetta sera del 30 maggio 1984, finale di Coppa dei Campioni. E fa il suo dovere, lui sì. Bearzot lo chiama in Nazionale e lo alterna a Galli. Un’altalena che non farà bene a nessuno. Rimane alla Roma fino al 1990, per poi chiudere la carriera l’anno dopo come riserva di lusso di Luca Marchegiani al Torino. Ma prima c’è un exploit che ci tocca da vicino: 8 aprile 1990. Tancredi ha 35 anni, è il vice di Giovanni Cervone, ormai lo danno per pensionato. Lui, però, non molla. In quella domenica assolata contro la Fiorentina, al Flaminio, in porta con il numero uno c’è il vecchio Tancredi. La partita è bloccata sullo 0-0, ma al 65’ viene fischiato un rigore a favore dei viola. Proteste giallorosse, Beppe Giannini si becca un giallo. Dagli undici metri va Roberto Baggio, maglia bianca e numero 10 sulle spalle. Finora non ha sbagliato nessuno dei sedici tiri liberi. Franco Tancredi non si smarrisce dinanzi alla diciassettesima rincorsa dell’infallibile Codino. Attende il tiro, si lancia sulla destra e afferra il pallone. Lo stadio esplode. Lui si alza, leva il pugno in cielo e si prende l’ovazione del suo pubblico, per un regalo d’addio che nessuno ha dimenticato. Neanche Baggio.

E poi, ci sono loro. I portieri rigoristi, per altre due storie di altri tempi, ancora più lontani, ma che meritano di essere raccontate.

La prima è quella di Lucidio Sentimenti, ribattezzato Cochi, classe 1920, il quarto della dinastia dei Sentimenti, il più famoso di tutti. Portiere di Juventus e Lazio e, cosa non da poco, della Nazionale degli anni Quaranta, quella colonizzata dal Grande Torino, unico non granata fra gli azzurri. Ha giocato anche all’attacco, ha segnato, e si è scoperto specialista dal dischetto. Ne sa qualcosa il portiere del Napoli Arnaldo Sentimenti, detto Noci (ma anche Cherì), uno dei fratelli, il secondo della dinastia, nato a Bomporto nel 1914. Il 17 maggio 1942 si gioca Napoli-Modena. Tra i pali degli emiliani, c’è Cochi. All’85’ sul 2-0 per i partenopei c’è un rigore per il Modena. Nessuno pare intenzionato a tirarlo. Anche perché Noci ne ha respinti sei di fila (tra le sue vittime anche Fulvio Bernardini e Silvio Piola). Spazientito l’allenatore del Modena urla al proprio portiere di andare sul dischetto. Cochi ubbidisce, tra i mugugni del pubblico, per una sfida fratricida del tutto inedita. “Che cosa sei venuto a fare, tanto te lo paro”, gli urla Arnaldo. E Lucidio: “Tiro forte, non metterci le mani che te le spezzo”. Le mani si salvarono, a spezzarsi fu la fantastica serie di Noci. La storia narra di un Cochi che tornò a centrocampo a testa bassa, mentre la leggenda vuole che l’affronto subito scatenasse l’ira di Arnaldo, tanto da rincorrere il fratello per tutto il campo. Al netto degli affari di famiglia, il rigore trasformato da Lucidio fu il primo dei cinque che realizzò da portiere e che lo pongono ancora oggi come il numero uno che ha segnato più gol in Serie A dal dischetto. Per le statistiche, oltre al penalty con il Modena, ne ha trasformati uno con la Juve e tre con la Lazio. Storie di tempi eroici. Storie di portieri dai piedi buoni. Oggi ricercatissimi, visto l’evoluzione registrata dal ruolo.

Piedi buoni e sangue freddo. Queste le caratteristiche di Antonio Rigamonti, secondo nella classifica dei bomber con i guanti in A con tre reti. Lombardo di Carate Brianza, portiere per vocazione, braccia lunghissime e capello che si adagia sulle spalle. Tifoso dell’Inter, ma amico di un milanista, San Siro come residenza fissa per tutte le domeniche di campionato. In A con l’Atalanta nel 1971, poi uno stop imprevisto per un grave incidente d’auto. Nel 1973 è a Como, in B. È qui che nasce il Rigamonti rigorista: tre gol, il quarto sulla traversa. Era stato mister Marchioro a investirlo di tale onere dopo averlo visto all’opera a fine allenamento. Era insieme a Casone e Pozzato. Stava mostrando come si calcia un rigore. Piatto destro, rasoterra e a fil di palo. Impossibile da prendere. E in caso di errore? Ecco il piano B, con un difensore che si piazza al limite dell’area e fallo tattico a volontà (non si chiamava così all’epoca e non c’erano cartellini automatici, per il resto tutto uguale). Due campionati dopo, con Osvaldo Bagnoli in panchina, la conferma come portiere-rigorista anche in Serie A dove nel frattempo era approdato il Como. E pensare che in quella squadra c’erano giocatori come Cappellini, Renzo Rossi, Scanziani. Con il mercato di ottobre arrivò pure un altro Rossi, Paolo, sì proprio lui, il futuro Pablito. Ma il migliore dagli undici metri è ancora lui. Tre centri. Il primo contro il Verona del collega Alberto Ginulfi (che anni prima aveva parato un rigore a Pelé, ma questa è un’altra storia, la racconteremo). Poi il Bologna di Franco Mancini. Quindi il Milan di Albertosi, a San Siro: 18 aprile 1976, ventiseiesima giornata. Manca un minuto alla fine del primo tempo. Como sotto di un gol. Bet, lo stopper rossonero, tocca il pallone con le mani in area. Rigore netto. Piatto destro forte e preciso. Albertosi sfiora soltanto il pallone e si dispera. Rete. “Io rimango piantato sul dischetto. I miei compagni mi saltano addosso, festanti. Abbiamo pareggiato, ho fatto gol a San Siro: un piccolo grande sogno realizzato”. La settimana successiva, nella gara interna contro il Cagliari, vinta per 3-0, altro rigore per il Como. Il “Riga” stavolta fa cilecca. A dirgli di no è un certo Galparoli. Ops, Copparoni. Renato Copparoni. Quello del Trivial Pursuit.

Leggi tutte le puntate di Portieri

Nicola Calzaretta, classe 1969, lucano di nascita, toscano di adozione. Collabora da venti anni con il Guerin Sportivo ed ha scritto decine di libri, uno degli ultimi dedicato a Le cose perdute del calcio. Il primo del 2002, grazie al nostro direttore, racconta la storia di Luciano Bodini e di altri portieri di riserva: Secondo me, una vita in dodicesimo. Perché sebbene amasse Dino Zoff, ha avuto sempre un debole per i suoi secondi, lui che portierino nelle giovanili del Cecina lo è stato per alcune stagioni e che come regalo per gli esami di seconda elementare, chiese e ottenne una divisa da portiere: nera e con le maniche lunghe.